-

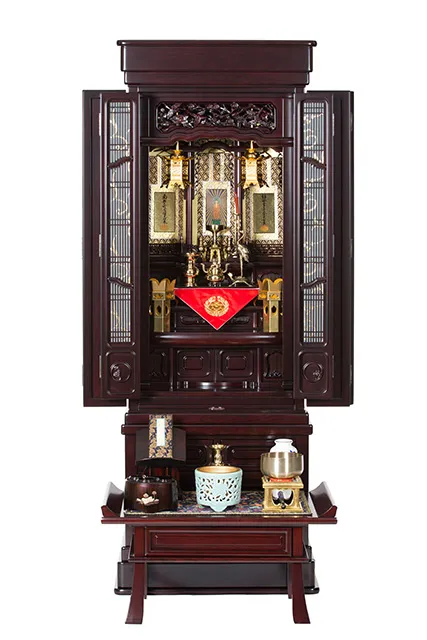

仏壇の扉は閉めたほうがよいですか?

-

正式な決まりはございませんが、北海道では終日開けたままにしていることの方が多く、本州の方では朝扉を開けて夜就寝前に閉めることが多いようです。

-

積団子やお華束、おりくぜんはいつお供えするのですか?

-

基本的にはお寺さんがお参りにいらっしゃるとき(月命日、法要、お盆、お彼岸など)には必要ですが、毎日は必要ありません。

-

仏壇を設置する際、適正な方角(向き)はあるのですか?

-

一般的には北側を向いて設置しない方が良いとされています。

あと神棚と向かい合わせにならないようにいたしましょう。 -

仏具は宗派によって違うのですか?

-

ご宗派によって異なります。ご本尊様だけでも お釈迦様、阿弥陀様、日蓮上人様、大日如来様等 各宗派で異なります。

-

お墓をお掃除する際、市販の洗剤等を使っても良いですか?

-

基本的に水以外のものはお墓に吸収してしまい後にシミになる可能性があるので、お勧めはできません。

-

お墓のつなぎ目が開いてきました。いつ補修すると良いのですか?

-

つなぎ目が大きく開かないうちに早めに補修することをお勧めいたします。

放置すると補修箇所が増え、費用が割高になる可能性がございます。 -

お墓にお供え物をしたのですが、持ち帰らなくても良いのですか?

-

お供えした供物はお花以外、持ち帰りましょう。現在はほとんどの霊園でお供物、ゴミは必ず持ち帰るようになっております。

-

戒名彫刻(法名彫刻)はいつまで彫刻するのが良いのでしょうか?

-

期限等はございませんが、一般的には納骨される予定日の前に彫刻することが多いようです。

-

仏壇やお墓の「入魂」の時には、どんなものを用意すればいいの?

-

入魂式は、亡くなった方の新しい住まいとなる仏壇やお墓に魂を入れる行事です。

家の新築で行われる「建前」と同じように、祝い事としてお供物をご用意していただきます。一般にお供物など必要なものは以下の通りです。仏壇の入魂式に揃えるもの(例) お供え餅

(3合~5合)1対 積みだんご 1対 海の幸・

山の幸※1の中

から7品果物 各種(※2) お菓子 各種 仏花 1対 半紙 5~10枚 線香 1束 ローソク 2本 小筆、墨汁(禅宗のみ必要) お墓の入魂式に揃えるもの(例) お供え餅

(3合~5合)1対 積みだんご 1対 海の幸・

山の幸※1の中

から7品果物 各種(※2) お菓子 各種 仏花 1対 半紙 5~10枚 線香 1束 ローソク 2本 小筆、墨汁(禅宗のみ必要) お酒 1升 塩、洗い米 少々 割り箸 5~10膳 ※1 昆布・ワカメ・するめ・大根・人参・干し椎茸・ごぼう・なすび・きゅうり など

※2 りんご・みかん・柿 など※上記は一例です。寺院やお住まいの地域により異なる場合がありますのでご了承ください

※お布施の封筒には一般的に、「入魂料」「入仏料」「開眼供養料」などと書きます。 -

各法事はいつ行えばいいの?

-

亡くなってから経過した年数により、以下の法事を行います。

法事 年数 服装・その他 一回忌 翌年 正式な喪服を着用します。 三回忌 2年目 略礼服を着用します。 七回忌 6年目 略礼服の着用が良いといわれますが、華美にならない程度の平服でもよいでしょう。 十三回忌 12年目 十七回忌 16年目 二十三回忌 22年目 略して二十五回忌を行うこともあります。 二十七回忌 27年目 三十三回忌 32年目 三十三回忌まで行うのが一般的です。 五十回忌 49年目 故人の霊は祖霊に帰ります。 -

各宗派の御本尊・両脇は何が入るの?

-

各宗派の仏壇等に飾る御本尊・両脇の掛軸(像)は以下のものを用意します。

-

禅宗一般

左 道元大師

禅宗一般

左 道元大師

本尊 釈迦如来

右 達磨大師 -

曹洞宗

左 常済大師

曹洞宗

左 常済大師

本尊 釈迦如来

右 承陽大師 -

真宗 大谷派(御東)

左 九字名号

真宗 大谷派(御東)

左 九字名号

本尊 阿弥陀如来(東)

右 十字名号 -

真宗 本願寺派(御西)

左 蓮如上人

真宗 本願寺派(御西)

左 蓮如上人

本尊 阿弥陀如来(西)

右 親鸞聖人 -

浄土宗

左 法然上人

浄土宗

左 法然上人

本尊 舟阿弥陀如来

右 善導大師 -

日蓮宗

左 大黒天

日蓮宗

左 大黒天

本尊 曼荼羅

右 鬼子母神 -

天台宗

左 伝教大師

天台宗

左 伝教大師

本尊 阿弥陀如来

右 天台大師 -

真言宗

左 不動明王

真言宗

左 不動明王

本尊 大日如来

右 弘法大師 -

臨済宗

左 普賢菩薩

臨済宗

左 普賢菩薩

本尊 釈迦如来

右 文殊菩薩

※ご使用のものにより、上記表示と若干異なる図柄の場合がございますのでご了承ください。

-

-

宗派別にどのような仏具を用意すればいいの?

-

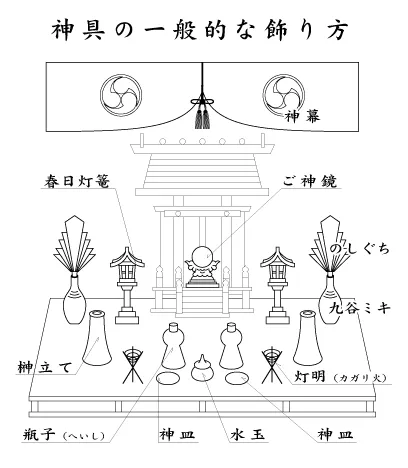

神棚に供える神具はどう並べればいいの?

-

仏具のメンテナンスはどうしたらいいですか?

-

樹木葬や海洋散骨を検討していて粉骨したいのですが、どうしたらいいですか?

-

近年、お墓じまいのご依頼が増えてきておりますが、その後の改葬(お骨をどちらに移すか)場所の選択によっては(樹木葬、海洋散骨などの場合)粉骨(お骨をパウダー状にすること)をしなければ散骨をできない場合があります。

粉骨が必要な際には当社でも粉骨をすることができますので、お気軽にご相談ください。